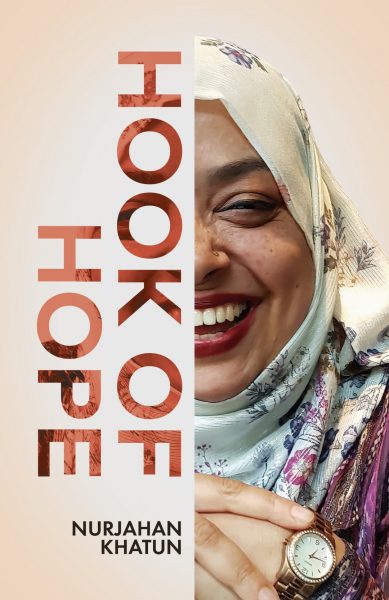

Nurjahan Khatun é um paradigma de resiliência. Para além da vulnerabilidade ou do sucesso, a sua história é um legado de lutas que, perdidas ou vencidas, a moldaram como mulher. Nasceu em Londres, filha de uma primeira geração de imigrantes do Bangladesh. É difícil imaginar a obstinação necessária para desafiar o status-quo de uma comunidade em que o lugar da mulher não é negociável, mas Nurjahan fê-lo porque, para ela, em nome da liberdade, nada é impossível. “Hook of Hope” é o livro que conta a história da sua vida desde os seus 9 anos de idade e acaba de ser publicado no Reino Unido.

O seu pai era a sua referência, fazendo parte de uma comunidade onde a religião define as normas sociais vigentes que por vezes desfavorecem a liberdade das mulheres, e ele era um ávido defensor dos direitos das mulheres… Por este motivo, existiu alguma dualidade, ao longo do seu crescimento, da sua visão da sociedade em que estava inserida?

Desde a minha juventude, ainda que no seio da minha família direta e alargada me dissessem que eu era um erro, que eu não devia ter nascido, eu conseguia perceber que o papel da mulher era central em tudo o que se passava na nossa comunidade. Desde cozinhar a limpar, o desempenho desses papéis era muito importante, o que era altamente contraditório para mim desde as minhas primeiras memórias. À medida que fui crescendo, o meu pai, que trabalhava muitas horas, não estava ciente das dificuldades e desafios que eu tinha de passar, particularmente na convivência com a minha mãe. Não sei porque é que a minha mãe me tratava de forma tão diferente em relação aos meus seis irmãos, mas cada momento que eu passava com o meu pai era um pedaço de céu para mim, ele era o meu santuário. Eu tinha criado esta noção na minha mente de que o meu pai era esta pessoa incrível porque era o único que não contribuía negativamente para o meu crescimento. Acho que a minha mãe, que se casou com o meu pai aos 12 anos, o que era absolutamente normal naqueles tempos, tinha uma visão muito limitada do mundo. Olhando para trás, eu nunca poderia esperar que a minha mãe se comportasse de forma diferente porque ela não sabia, ou melhor, ela não sabia que podia sair deste modo de vida unidimensional e ser outra coisa. Quando cresci, na altura em que já sabia ler e escrever, via que o meu pai ajudava muitas mulheres na comunidade, o que me me deixava muito orgulhosa. Daí o título do meu livro “Hook of Hope”. Dava-me esperança que, embora existisse este sistema normativo, esta lógica dentro da comunidade em que eu nasci e estava a ser criada, existia bondade e generosidade ao meu redor. Nesta altura, eu já tinha muita maturidade e também muitas responsabilidades. Penso que quando comecei a escola secundária, a partir dos 11 anos, comecei a acompanhar o meu pai nos seus afazeres, nomeadamente quando ele ia trabalhar com os sem-abrigo ou em associações de caridade onde fazia trabalho voluntário. Percebi que o meu pai era muito diferente de todos os homens bangladeshianos imigrantes que eu conhecia. Nunca tinha visto nenhum outro homem da comunidade fazer o que o meu pai fazia. De facto, eu via pessoas perguntarem ao meu pai porque é que ele agia daquela forma. Havia inclusivamente quem criasse rumores em torno da relação do meu pai com as mulheres que ele ajudava para diluir o bem que ele fazia. Acho que muitas pessoas que vêm de uma “mixed culture”, em que têm de equilibrar as influências e tradições ocidentais e orientais, crescem num universo de contradições. É difícil pôr em palavras. Ainda em relação ao meu pai, ele era alguém que acreditava em empoderar pessoas, acreditava em dar às mulheres ferramentas para que elas se pudessem erguer e fazer o necessário para o seu benefício. Menciono isso no livro, sempre ouvi o meu pai dizer à minha mãe “não me importa o que os meus filhos façam, eles são homens, de uma forma ou de outra, eles vão conseguir sobreviver, já as nossas filhas precisam de receber uma educação porque se dependerem de um marido e os seus casamentos falharem têm de ter um plano B, têm de ser independentes” – e a minha mãe não entendia esta perspetiva, discutia com ele. Como um homem que estudou e que fazia este trabalho próximo junto das mulheres, o meu pai conseguia perceber as profundas privações que as mulheres da comunidade passavam e como eram profundamente oprimidas.

Em paralelo, tinha uma relação muito abusiva com a sua mãe e irmãos, o que se agravou quando o seu pai faleceu e decidiu ir para a universidade… No seu livro “Hook of Hope” diz que existiam, na altura, apenas duas formas de uma rapariga sair de casa na sua comunidade: ou pelo casamento ou por morte…

Eu sabia desde miúda que não sobreviveria muito tempo naquele ambiente, tudo em torno daquilo me arrepiava. Tantas práticas culturais me foram apresentadas de uma forma que para mim não representava a minha religião. Ao crescer, comecei a questionar-me: se certas práticas não eram lógicas, como é que elas podiam ser validadas pela religião? Como o meu pai advogava pela educação, ainda que ele tivesse falecido, ele deu-me força, embora eu estivesse totalmente desconectada da minha identidade. Eu não tinha nada, nem mesmo identidade, eu só queria algo que fosse meu, nem que fosse uma tomada de decisão própria. Esse sentimento tornou-se tão forte… Apesar de eu ainda cozinhar e limpar todos os dias, e criar as minhas irmãs, nunca era suficiente para a minha família, mas o que realmente me trouxe medo de viver na minha própria casa foi quando o meu irmão me esfaqueou. Naquele momento percebi: este é um ponto de não retorno. Sempre fui muito inquisitiva, sempre questionei tudo em meu redor, inclusive do ponto de vista religioso, e batiam-me muitas vezes por isso. O que eu queria realmente era proteger-me a mim mesma, salvar-me, perseguindo o meu sonho da educação, o que me deu coragem para me dirigir até aos líderes da minha comunidade e pedir-lhes dinheiro emprestado para pagar os meus estudos na universidade. Fui totalmente ridicularizada, acusaram-me de querer ir para a universidade para dormir com rapazes, para beber e ir a discotecas. Aquele tipo de pensamento era absurdo porque eu jamais tinha sequer conhecimento desse mundo, tinha tido uma juventude tão protegida, sem qualquer tipo de exposição. Naquele momento pensei “ F*****, se não me vão ajudar, eu vou arranjar outra maneira e vou conseguir estudar, não tenho nada a perder, a minha comunidade odeia-me de qualquer forma ”. A única coisa que era realmente importante para mim era o meu pai e eu já não o tinha na minha vida, por isso, o pior que podia acontecer eram matarem-me, mas para mim, valia a pena aquela luta.

Depois de ter saído de casa, foi totalmente rejeitada pela sua comunidade e isso desencadeou uma série de eventos, que levaram a que se encontrasse numa situação de sem-abrigo. Era estudante durante o dia e sem-abrigo durante a noite. Como refere no livro, é realmente mais seguro viver nas ruas do que num ambiente familiar destrutivo?

Sim, é verdade, quando me tornei sem-abrigo, não tinha onde dormir, ia ao lixo procurar restos de comida, mendigava dinheiro, tinha de tomar decisões extremamente difíceis, como entre comprar tampões ou uma sanduíche, mas pelo menos nessa altura tive alguma liberdade para sonhar. Nesse momento, pude perseguir aquilo que queria, conheci pessoas que nunca teria conhecido noutras circunstâncias, ouvi histórias e perspetivas de vida diferentes da minha. Apesar de toda a negatividade e do trauma de ser sem-abrigo, senti tanta liberdade nesse estado de ser, que para mim era um preço que valia a pena pagar, porque estava a experienciar uma liberdade existencial inédita. Viver nas ruas ensinou-me tanta coisa, apesar de todas as vulnerabilidades, experienciei tanta bondade… Por exemplo, eu tinha de fazer os meus próprios pensos higiénicos porque não tinha dinheiro para os comprar e quem me ensinou a fazê-los foi surpreendentemente um homem sem-abrigo que me explicou que com 4 ou 5 itens eu conseguia fazer um penso higiénico, onde quer que estivesse. Ele ensinou-me porque a sua companheira também os fazia.

A certas alturas do dia, pessoas, ONG ou instituições missionárias paravam em determinados spots da cidade para distribuir comida e se não estivesses naquele sítio, naquela janela de tempo, naquela localização, não conseguias receber nada, mas havia sempre alguém disposto a partilhar contigo o seu sanduíche. Houve um dia em que me aconselharam ir a um centro Hare Krishna porque eles davam comida no horário da noite e este foi o tipo de generosidade que eu recebi da comunidade sem-abrigo e que eu não esperava. Independentemente dos traumas, experienciei diversos momentos de beleza e bondade nesta fase da minha vida.

Como é que conseguiu o financiamento de que precisava para entrar na universidade?

Quando a minha comunidade rejeitou ajudar-me eu tirei um “ano sabático”, após concluir o 12º ano, em 1998. Tive 4 trabalhos nesse ano. De segunda a sexta trabalhava num banco, todas as manhãs e noites fazia limpezas em casas de banho de escritórios da cidade, terça e quinta à noite fazia “home care”, sábado e domingo, por pouco mais de 2,45 libras à hora eu trabalhava 14h por dia num supermercado. Estive 10 meses neste ritmo, ainda a viver em casa da minha mãe, até que colapsei de exaustão e fui internada no hospital por algumas semanas, mas a verdade é que poupei 900 libras e isso foi o que consegui para pagar parte dos meus estudos, sendo que depois do Tony Blair ter assumido o poder, a atribuição de benefícios sociais às famílias e de bolsas de estudo mudou radicalmente, o que me levou a usar parte do dinheiro que ganhei para pagar despesas e alimentação em casa, uma vez que o meu pai já tinha falecido e eu era a única fonte de rendimento da família.

No seu livro, refere que, ao viver nas ruas com a comunidade sem-abrigo, tornou-se claro que as mulheres eram o grupo mais vulnerável e em risco. Como é que constatou esta realidade sendo mulher e sem-abrigo?

No seu livro, refere que, ao viver nas ruas com a comunidade sem-abrigo, tornou-se claro que as mulheres eram o grupo mais vulnerável e em risco. Como é que constatou esta realidade sendo mulher e sem-abrigo?

Porque vi muitas coisas diante dos meus olhos, inclusivamente mulheres serem atacadas, testemunhei mulheres a serem violadas na rua. Pessoalmente fui abordada por “pimps” (proxenetas), porque como usava a hijab, eles sabiam que eu era virgem, então era abordada por estes homens para me prostituir sob a alçada deles. Havia fases em que eu estava tão esfomeada que este tipo de ofertas tornavam-se atrativas. Honestamente, houve diversas ocasiões em que eu estava tão cansada de lutar, de sobreviver, que eu queria dizer que sim e acho que se tivesse ficado na rua por mais uma semana, talvez, quem sabe, tivesse dito que sim. A razão pela qual eu digo que as mulheres da comunidade sem-abrigo são invisíveis é porque mesmo esta comunidade é dominada pelo homem, não existia qualquer tipo de igualdade de circunstâncias. Havia mulheres que viviam na rua com os seus parceiros e estavam mais protegidas, mas as mulheres solteiras tinham de se manter unidas e dormir num mesmo grupo porque tinham de fazer turnos. Alguém tinha de se manter acordada para nos conseguirmos proteger. Na rua, é quase impossível dormir profundamente, por isso é que durante tantos anos sofri de insónias. Estás constantemente num estado de “super alerta”. Outra das razões pelas quais acho que as mulheres são mais vulneráveis quando estão em situação de sem-abrigo é porque nós temos necessidades diferentes das dos homens. Um simples exemplo é o facto de que nós não podemos urinar em qualquer lado como eles. Coisas simples, que damos por garantidas quotidianamente. Se és mulher e vives na rua, assumem automaticamente que és uma trabalhadora do sexo, mesmo que não sejas, as pessoas assumem o pior de ti. Ouvi, muitas vezes, pessoas dizerem que os sem-abrigo criam as suas próprias circunstâncias, o que não é verdade. No meu caso, eu não parecia uma sem-abrigo, porque como ia para a universidade durante o dia, conseguia tomar duche lá algumas vezes por semana. As pessoas não assumiam imediatamente que eu era uma pessoa em situação de sem-abrigo.

O que aconteceu depois disto, como é que saiu desta situação e retomou a sua vida?

Quando era sem-abrigo, houve um momento em que tentei o suicídio, estava tão cansada de lutar. Parei de acreditar que tinha energia para continuar. Tentei tomar muitos comprimidos, mas não resultou. Comecei então a pensar que tinha de encontrar uma nova forma de escape e resolvi escrever num pedaço de papel aquilo que eu realmente sonhava construir. Queria fundar uma organização que ajudasse mulheres como eu, porque eu não podia ser a única mulher em tal estado de vulnerabilidade. Este escape ajudou-me a afastar a minha energia da ideia de acabar com a minha vida. A solidão mata e eu estava a morrer aos poucos. Comecei a pensar de que forma é que o meu pai abordaria a situação em que eu me encontrava e isso deu-me o empurrão de que precisava para me reerguer. Tomei uma decisão muito sólida “eu vou mudar a minha vida, eu vou acabar os meus estudos, vou levar isto até ao fim e tornar-me a pessoa que realmente quero ser”. Claro que eu não sabia como ia sair das ruas, mas ao renovar as minhas intenções, acabei por conseguir ficar em casa de alguns amigos que me acolheram. Eventualmente e com muito sacrifício, consegui terminar os meus estudos em Ciências da Computação e o meu mestrado.

Pouco depois casou-se, e outro capítulo brutalmente impactante da sua vida começou…

Conheci o meu ex-marido dois ou três anos depois deste episódio, através de um casal amigo que me ajudou a sair da rua. Na altura, embora ele não fosse nascido em Inglaterra, eu acho que sentia ansiedade em estabelecer alguma familiaridade similar à que eu tinha com o meu pai. Queria criar algo com alguém que eu pudesse dizer que era “meu”. Olhando para trás, e posso dizê-lo agora com segurança, eu ansiava encontrar alguém que fosse bom para as mulheres e ele tinha por perto a sua mãe e 4 irmãs, ou seja, ele tinha experiência em estar rodeado de mulheres e isso atraiu-me fortemente, porque era disso que eu precisava. Antes de casarmos, eu vivia em Londres e ele em Dublin pelo que, na verdade, nós mal nos víamos. Na altura, eu tinha voltado para casa porque as minhas irmãs mo imploraram e eu sentia-me obrigada a apoiá-las. Ao regressar a casa, percebi que desta vez a única forma de voltar a sair era através do casamento. Agora sei que eu mesma fiz força para que aquele casamento acontecesse com alguém que eu mal conhecia.

Depois de uma década de casamento descobriu o pior. Estava numa relação poligâmica não consentida, o que a levou a procurar o divórcio. Como é que a sua comunidade reagiu a que fosse uma vez mais contra o “status-quo”?

Percebi desde o início do nosso casamento que não eramos compatíveis, mas por causa de toda a minha doutrinação, eu sabia que, enquanto mulher, tinha de fazer tudo para que o casamento resultasse. Eu suportei aquele casamento por dez anos de todas as formas possíveis, emocional e financeiramente. O meu ex-marido não fazia nenhum sacrifício comparativamente aos que eu fazia pelo nosso bem-estar. Após dez anos, ali estava eu de novo numa situação da qual não sabia como sair por causa dos princípios da minha religião, após descobrir que ele tinha contraído um segundo casamento nas minhas costas e a sua suposta segunda mulher estava grávida.

Nessa altura, vivíamos na Arábia Saudita e eu encontrava-me a fazer tratamentos de Fertilização In Vitro (FIV) porque não estava a conseguir engravidar. Quando descobri, pensei imediatamente: “o que é que eu fiz com os últimos dez anos da minha vida? Que parte destes dez anos de vida foram reais?” Senti que tinha sido abusada naquele casamento das mais variadas formas e que ele tinha tirado vantagem da minha natureza, do meu bom coração. Na noite em que descobri, fiz as malas e exigi-lhe que ele me comprasse um bilhete de volta para o Reino Unido. Ele acreditava que não tinha feito nada de errado, insistia que eu era o primeiro amor dele e negava qualquer tipo de abuso contra mim. Na nossa cultura, só o homem é que pode pedir o divórcio, nem sequer há uma terminologia, uma palavra, para uma mulher que se queira divorciar. Demorei 3 anos a conseguir o divórcio. Quando cheguei a Inglaterra, estava destruída. Claro que na minha família disseram que a culpa tinha sido certamente minha e que em nenhuma geração da nossa família alguma vez uma mulher tinha pedido o divórcio e que eu seria a primeira. Neste momento, eu era uma mulher adulta, com plena consciência dos meus direitos civis, conhecia mais profundamente a minha religião e segui para a frente com a minha convicção. Até ao dia de hoje, há membros da minha família que nunca me perguntaram como é que eu estava e o que é que realmente tinha acontecido para eu pedir o divórcio. Isso foi tudo devastador para mim.

“O que tenho conseguido observar da história de todas as mulheres que cruzaram o meu caminho, independentemente dos seus backgrounds, é que as suas histórias de vida são

semelhantes no sentido em que contêm sacrifício, dor e traição.”

Como é que começou a falar como “project deliver” e mediadora, junto de mulheres em situações sociais e económicas vulneráveis? Identificou um perfil de mulheres que procuravam apoio e empoderamento?

Para além do trabalho de voluntariado que eu já fazia, acabei por criar a organização “I Dare U Foundation”, uma organização de caridade, que neste momento não está operacional, mas que foi criada para apoiar mulheres vítimas de qualquer tipo de abuso, inclusive doméstico. Eu e as minhas amigas conhecemos o caso de duas mulheres da comunidade sul asiática que tiraram a própria vida por serem vítimas de violência doméstica. Soubemos também que quando estas mulheres se dirigiram aos serviços sociais disponibilizados pelo Estado, estes não eram adequados às suas necessidades socioculturais. Isto levou-nos a montar esta organização. Ajudámos centenas de mulheres ao longo dos oito anos em que operámos. Foi a oportunidade que eu sonhava de gerir uma organização social, um projeto de paixão, trabalhar com mulheres com mais de 16 anos em diferentes cidades onde utilizávamos a arte do storytelling. Criei um programa em que se passava por um processo de 5 passos e trabalhámos com mulheres e raparigas de meios de extrema vulnerabilidade económica, social, étnica e religiosa. Antes da pandemia, houve um considerável fluxo de mulheres que nos procuraram, muitas da Europa de Leste que tinham sido traficadas para entrarem no mercado da prostituição e escravatura.

Lembro-me do caso desta mulher de 53 anos que veio traficada da Lituânia, com a promessa de um trabalho que nunca obteve. No país dela, era diretora de uma escola e, claro, o sonho dela era ensinar em Inglaterra. Aqui, é necessário fazer exames de equivalência para o exercício da profissão, então atribuímos-lhe uma mentora e um pequeno budget para a ajudar a conseguir passar no exame e passar por esse processo burocrático. Quão poderoso é isso? Dar as ferramentas a uma mulher para ela acreditar em si mesma, dar-lhe a confiança que ela precisa para conseguir alcançar o seu sonho, o seu objetivo. Indiretamente, deixámos de gerir este grupo. As próprias criaram uma rede de suporte, gerando uma cadeia de entreajuda. Este grupo tornou-se autossustentável, autogerido e independente do Estado. E pensar que eu tive estas condições negadas toda a minha vida e agora consigo ajudar mulheres a consegui-lo, é muito recompensador! O que tenho conseguido observar da história de todas as mulheres que cruzaram o meu caminho, independentemente dos seus backgrounds, é que as suas histórias de vida são semelhantes, contêm sacrifício, dor e traição. O que tenho concluído, através da minha experiência, é que, quando nós mulheres compreendemos que temos muito mais em comum do que as nossas diferenças, tornamo-nos uma força da natureza. Enche-me o coração saber que desempenhei um pequeno papel nas suas jornadas e que as ajudei a serem uma melhor versão de si mesmas. É por isso que dou de volta, porque há sempre esperança. Acredito que o meu livro pode salvar vidas e impactar muitas pessoas.

Como é que tem usado a arte do storytelling para desbloquear o potencial de outras mulheres e permitir-lhes ter acesso a mais oportunidades?

Penso que a forma mais direta com que tenho recorrido ao storytelling, nomeadamente neste trabalho feito junto das mulheres, é através da partilha de momentos chave da minha própria história. Por outro lado, tento usar este termo sempre com algum cuidado porque se eu estiver sentada numa sala com vinte mulheres, não quero que soe como um exercício que envolva formalidade, quero que o storytelling seja um instrumento para fomentar aproximação e igualdade entre nós. Dessa forma, e ao contar a minha própria história, quero fazer com que as mulheres se sintam à vontade, é uma forma de abordagem para que elas também possam absorver informação e relacioná-la com as suas próprias vivências. É uma abordagem de familiaridade, o que resulta muito bem. Quando retiramos a formalidade do storytelling, as mulheres entram no seio de conversação e mais provavelmente quererão partilhar as suas próprias histórias, porque já não se sentem intimidadas ou confrontadas por mim. A informalidade do ambiente é importante. Nove em cada dez mulheres dos nossos grupos tomam a iniciativa de partilhar algo. À medida que a partilha é gerada, existe um efeito dominó. Acho que o storytelling tem estado presente em diversas componentes do meu trabalho, o que tem também contribuído para o meu sucesso profissional. As minhas abordagens são usualmente diferentes para com os meus pares, sempre utilizando o storytelling como uma ferramenta de vulnerabilidade, e acredito que isso é muito poderoso. Não acredito que nenhum líder se torne pequeno ou menos poderoso por se mostrar emocionalmente vulnerável. A título de exemplo, posso contar que fui atacada muitas vezes porque sou uma mulher muçulmana, fui vítima de diversos ataques islamofóbicos e que o último ataque que experienciei em Londres, há três anos, por 4 homens brancos no metro, que me partiram a cabeça e deslocaram a anca, obrigou-me a um internamento de cinco dias no hospital.

Desde essa altura que sofro de uma forma muito severa de Stress Pós-Traumático (SPT). Tenho falado disto abertamente no trabalho como líder da minha equipa, no contexto da pandemia e no âmbito do tema da saúde mental para quebrar barreiras e nos conseguirmos humanizar mais um aos outros em contexto de trabalho. Desta forma, tenho usado o storytelling em todos os aspetos da minha vida porque percebi que ao mostrar-me vulnerável, as interações que estabeleço tornam-se profundamente genuínas, reais. mais pessoas ao meu redor se abrem, permitindo que as pessoas se empoderem a si mesmas e cresçam. Eu sinto muita humildade quando alguém me confia algum episódio ou confidência das suas vidas. Para mim o storytelling será sempre uma ferramenta muito forte como poucas ferramentas existem.